近日,红外科学与技术全国重点实验室陆卫、陈效双、周靖研究员等开展合作,成功研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器,通过光子-电子协同设计与纳米级穿孔对准工艺,突破集成式圆偏振探测器偏振消光比低、光吸收率下降、微纳集成对准难三大瓶颈,实现320×256像素量子阱红外探测器(QWIP)与手性超构镜阵列的原位集成,为高性能长波红外DoFPA圆偏振计的发展开辟了新途径。该成果以“Circular Polarimetric Imaging with a Metamaterial Integrated Long-Wavelength Infrared Focal Plane Array”为题发表在《先进科学》(Advanced Science)期刊上。

长波红外(LWIR)圆偏振成像在圆二色光谱、视觉去雾、天文磁场传感、光学加密和生物分子诊断等领域具有重要应用。传统的圆偏振探测依赖于分立光学元件(如棱镜、透镜、偏振片和波片),存在体积大、结构复杂、时间分辨率低等问题。焦平面分割阵列(DoFPA)偏振计通过将偏振选择性结构直接集成在像素上,实现了紧凑结构和单次成像能力,但在长波红外波段面临偏振消光比低、探测材料吸收能力降低以及制造复杂性等挑战。

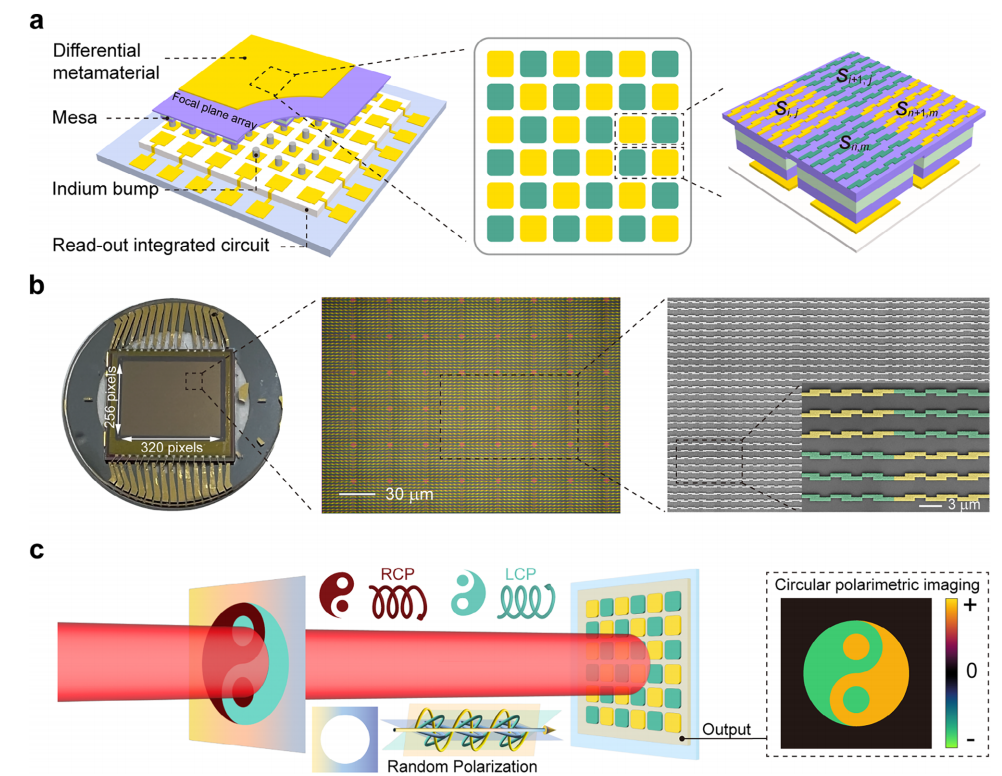

研究团队采用手性超构镜结构高效激发主探测圆偏振态入射光的表面等离子体激元(SPP)模式,同时反射另一种圆偏振态的光,结合量子阱材料产生双偏振选择机制,实现了高达23.3的圆偏振消光比(CPER)。此外,团队还在焦平面阵列中设计棋盘格图案排列,这种构型可实现斯托克斯参数S3的近原位单次曝光探测,尽管相邻像素衍射与散射导致CPER降至5.67,仍优于大多数红外集成圆偏振探测器。该长波红外DoFPA圆偏振计在10-11 μm光谱范围内实现了斯托克斯参数S3成像,噪声等效S3差为1.16×10-4,完全满足高质量圆偏振成像需求,为实现更高效、更精准的偏振成像提供新的技术手段。

祝天运博士为论文第一作者。该研究得到了中国科学院B类先导专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委等多个项目的支持。

a:红外多自由度偏振分析仪圆偏振计结构示意图。每个超像素由1×2个像素单元构成,每个像素分别与两个手性相反的超镜结构进行积分;

b:

红外多自由度偏振分析仪圆偏振计芯片实物照片(256×320像素);c:圆偏振成像原理示意图。

附件下载:

附件下载: